健康増進における、必要にして十分な運動量

はじめに

突然ですが皆さん、運動はしていますか?

「健康診断で生活習慣病対策をするように言われた」、「家族からお腹が出てきたことを指摘された」、「モデルのような身体、筋肉質な身体になりたい」などなど、皆さんそれぞれの動機をもって、運動に取り組まれていると思います。

あるいは、これから運動する習慣を身に着けていきたいと考えている方もおられるでしょう。

しかし、そこでよく耳にするのが、『結局どれだけの頻度や量の運動をこなせばよいのか分からない』という疑問です。

一日一万歩を歩くだとか、週2回筋トレをするだとか、20分以上の有酸素運動だとか、なんとなく一般的に流布されている情報をもとに取り組んでいる方も少なくないと思います。

その運動は、本当に効果的な方法なのでしょうか?

目的を達成する確率を上げるためには、やはり根拠のある手段を採用したいところです。

さきほど述べたように、皆さんそれぞれで運動に取り組む動機は様々だと思います。

目的が異なるのであれば、もちろん最適な運動方法も異なりますので、すべての読者様にとって最適な方法をこの場でお示しすることは困難を極めます。「これだけやっておけば正解!」という絶対的な運動方法は、少なくとも2023年現在においては明らかになっていませんし、そもそも存在しないと思われます。

したがって、ここでは極力多くの方々に共通するであろう情報の提供を目指し、健康的であることを目指して運動を行う場合に取り組むべき運動量および頻度について、一定の結論を示してみようと思います。

そのポイントは、運動と全死亡要因との関係です。

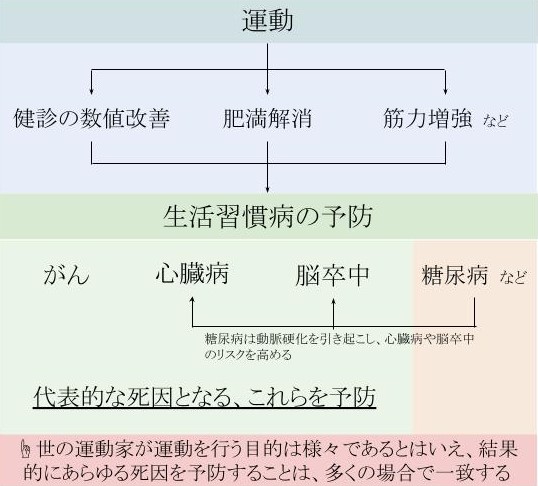

多くの方が取り組んでおられるような、健康診断における各数値の改善、過体重の解消、筋力増強などは、生活習慣病を含むあらゆる疾病を未然に防ぐためのアクションにほかなりません。

ちなみに、生活習慣病の範囲や定義には、はっきりと定められたものはありませんが、健康増進法では「がん及び循環器病」、健康日本21では「がん、心臓病、脳卒中、糖尿病等」と位置づけています1)。

そして、厚生労働省が公表した令和4年の死因順位を確認してみると、第1位は悪性新生物(がん)で38万5787人、第2位は心疾患(高血圧を除く)で23万2879人、第3位は老衰で17万9524人、第4位は脳血管疾患で10万7473人と続きます2)。

この上位4つの要因だけで令和4年の全死亡要因の57.6%をも占めているのですが、うち3つが生活習慣病に数えられるものなのです。

したがって、運動を行う目的は様々とはいえ、全死亡率を低下させる運動量・運動頻度が分かれば、それが共通の指針となり得ると考えられます。

運動で死亡率が低下する?

というわけで、実際に運動によって全死亡率が低下し得るのかという点から確認していきましょう。

結論から申しますと、運動が死亡率を低下させることは、多くの研究によって明らかになっています3,4,5)。

そして、肝心の推奨される運動量は以下の通りです。

少なくとも週に150分間の中強度の有酸素運動、または週に75分間の高強度の有酸素運動、あるいはこれらの二つに相当する組み合わせの運動。加えて、週に二回の何らかのウエイトトレーニング。

「有酸素運動の強度設定ってどうやるの?」、「何らかのウエイトトレーニングって何をやれば良いの?」と疑問に思われた方は、別の記事にてまとめてありますので、そちらをご覧ください。

なぜ上述の運動量が推奨されるのか、その根拠はダニエル・E・リーバーマン著の『運動の神話』(早川書房、2022年)に詳しいので、その一部を要約して説明します。

そもそも、運動と死亡率に用量反応関係(運動量が増えれば増えるほど、死亡率が低下していく関係)があることを初めて明らかにしたのは、ラルフ・S・バフェンバーガー・ジュニア医学博士です。バフェンバーガー氏は、ハーバード大学やスタンフォード大学でも教鞭を執られていました。

1962年から数年間、辛抱強くデータの収集に努めたバフェンバーガー氏は、最終的に1万7000人を超えるデータを活用し、週に2000kcal以上の運動をしている中年者は、座りがちな同年代よりも死亡リスクが21%低いことを明らかにしました。そして驚くことに、70歳以上で同程度の運動をしているものは、運動していない者と比べて、ある年に死亡するリスクが半減していたのです。

この研究以来、米国をはじめとした各国で健康と運動量との関係を調べる研究が行われるようになり、1990年代までに非常に多くの研究結果が蓄積されました。

そして1995年から1996年のうちに、主要保健機関から、成人は少なくとも30分間の中強度の運動を週5回行うべきであると公表されたのです。

この見解はその後も何度か見直しが行われましたが、修正はわずかなものに止まっています。

そして2018年、米国保健社会福祉省(日本の厚生労働省のような組織)が、成人100万人以上のデータをもとに下した結論が上述した運動量です。

少なくとも週に150分間の中強度の有酸素運動、または週に75分間の高強度の有酸素運動、あるいはこれらの二つに相当する組み合わせの運動。加えて、週に二回の何らかのウエイトトレーニング。

基本的に運動量が増えれば増えるほど、死亡率は低下することが明らかになっていることは先に述べた通りです。

しかしながら、運動量の増加に伴って効果量は減っていくことも判明しています。

スキージャンプのジャンプ台をイメージしてみてください。

スタートから助走路は急激に下がっていきますが、踏切台に向かっていくにつれて、傾斜は緩やかになっていきます。

運動量と死亡率の関係も、まさにこのようなイメージです。

週当たり90分程度の運動で、死亡率はおよそ20%低下するとされています。そして、ここから更に20%低下させようとすると、なんと追加で5時間半もの運動をしなければならないようです。

必死に長時間運動をしても、頑張ったわりに効果があがらないのであれば、余計な時間をかけることなく運動のメリットを享受したいと考えるでしょう。このとき、「最低150分」を目標とするのがちょうどよい塩梅であると結論づけられたわけです。

より詳細に学びたい方は、ぜひダニエル・E・リーバーマン著の『運動の神話』をお手に取ってみてください。読み応えたっぷりに、上・下巻とあります。運動家にとっては上・下巻ともに必携の書ですが、ひとまず今回の内容に関して確認されたい方は、下巻にまとめられていますので参考までに。

「運動日を集中させる」vs.「運動日を分散させる」

さて、以上より、1週間で目指すべき運動量は分かりましたが、ひとつ疑問が残ります。

1週間のうち1〜2日で150分以上の運動を目指すような集中型と、ほぼ毎日の運動で150分以上を目指すような分散型との間で、運動効果に違いが生じることはないのか、という点です。

この点については、2022年に参考になる研究論文が公表されています6)。

この研究は、およそ351,000人の米国人を対象に行われました。対象者を身体的に不活発な群(中等度から強度の身体活動を150分未満)と身体的に活発な群(中等度の活動が週150分以上、または強度の活動が75分以上)に分類し、さらに活発な群は活動日を集中させた群(1~2回/週)と分散させた群(週3回以上/週)に分類して、各群の全死亡率および原因特異的死亡率を比較しています。

その結果、積極的な身体活動パターンを行っている人は、非活動的な人よりも全死亡率および原因特異的死亡率が低いことが示唆されました。また、中等度から強度の身体活動の総量を考慮したうえで、活動日を集中させた群と分散させた群との間で、全死亡率および原因特異的死亡率に有意差は観察されませんでした。

つまり、推奨されるレベルの身体活動を行う個人は、身体活動が1週間のなかでも少ない日に集中していようが、1週間を通して行われようが、同程度の効果を得られる可能性が示唆されたということです。

ただし、この研究は対象が日本人ではありませんし、対象となった人々の身体活動量も自己申告制であったようので、ここで得られた知見のすべてを鵜呑みにするわけにはいきません。

とはいえ、これだけのサンプル数であれば、信頼性はかなりのものでしょう。ひとまず、仕事などで週末にしか運動の時間をとれない方も、リタイア後でいつでも運動できるという方も、それぞれのペースで週150分(または高強度で週75分)を目指せれば良さそうです。

更に、死亡率を低下させるという点において、運動を行う時間帯によって効果に違いがあるのかを調査するという、なかなかユニークな研究もあります7)。

この研究によると、どうやら11時から17時の間に運動することが効果的である可能性があります。

徹底的に効率を重視したい方は、ここまで拘ってみても良いかもしれません。しかしながら、あまり細かくルールを決めてしまうと運動を継続すること自体が難しくなりますので、基本的には取り組みやすい時間帯に運動を行えればよいでしょう。

まとめ

以上、運動と全死亡要因との関係について解説してきました。

言うまでもないと思いますが、これまでに全く運動習慣が無いという方が、いきなり週150分以上の運動を行うと、オーバーワークに陥る可能性が高くなります。

運動は無理のない範囲から始めることが鉄則です。週30分からのスタートでも構わないので、確実に習慣化できるように、徐々にステップアップしていくことを心掛けてください。

最後に、今回の内容をまとめておきます。

全死亡率を低下させるための運動とはー

少なくとも週に150分間の中強度の有酸素運動、または週に75分間の高強度の有酸素運動、あるいはこれらの二つに相当する組み合わせの運動を行うこと。加えて、週に二回の何らかのウエイトトレーニングを行う。

1週間のなかで、運動日は集中させてもよいし、分散させてもよい。また、運動は11時から17時に行うことが望ましいが、継続が難しいようであれば拘り過ぎないこと。

今回も、皆様がより健康的な生活を実現するための参考になりましたら幸いです。

参考文献

1)e-ヘルスネット:「生活習慣病とは?」,https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-001.html,2021-11-24更新,2023-11-23閲覧

2)厚生労働省:「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」,https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai22/dl/gaikyouR4.pdf,2023-11-21閲覧

3)Dorthe Stensvold, Hallgeir Viken, Sigurd L Steinshamn, Håvard Dalen, Asbjørn Støylen, Jan P Loennechen, Line S Reitlo, Nina Zisko, Fredrik H Bækkerud, Atefe R Tari, Silvana B Sandbakk, Trude Carlsen, Jan E Ingebrigtsen, Stian Lydersen, Erney Mattsson, Sigmund A Anderssen, Maria A Fiatarone Singh, Jeff S Coombes, Eirik Skogvoll, Lars J Vatten, Jorunn L Helbostad, Øivind Rognmo, Ulrik Wisløff: Effect of exercise training for five years on all cause mortality in older adults-the Generation 100 study: randomised controlled trial, BMJ. 2020 Oct 7:371:m3485.

4)Scott A Lear, Weihong Hu, Sumathy Rangarajan, Danijela Gasevic, Darryl Leong, Romaina Iqbal, Amparo Casanova, Sumathi Swaminathan, R M Anjana, Rajesh Kumar, Annika Rosengren, Li Wei, Wang Yang, Wang Chuangshi, Liu Huaxing, Sanjeev Nair, Rafael Diaz, Hany Swidon, Rajeev Gupta, Noushin Mohammadifard, Patricio Lopez-Jaramillo, Aytekin Oguz, Katarzyna Zatonska, Pamela Seron, Alvaro Avezum, Paul Poirier, Koon Teo, Salim Yusuf: The effect of physical activity on mortality and cardiovascular disease in 130 000 people from 17 high-income, middle-income, and low-income countries: the PURE study, Lancet. 2017 Dec 16;390(10113):2643-2654.

5)Paul Kelly, Sonja Kahlmeier, Thomas Götschi, Nicola Orsini, Justin Richards, Nia Roberts, Peter Scarborough, Charlie Foster: Systematic review and meta-analysis of reduction in all-cause mortality from walking and cycling and shape of dose response relationship, Int J Behav Nutr Phys Act . 2014 Oct 24:11:132.

6)Mauricio Dos Santos , Gerson Ferrari , Dong Hoon Lee , Juan Pablo Rey-López , Dagfinn Aune , Bing Liao , Wentao Huang , Jing Nie , Yafeng Wang , Edward Giovannucci , Leandro F M Rezende: Association of the “Weekend Warrior” and Other Leisure-time Physical Activity Patterns With All-Cause and Cause-Specific Mortality: A Nationwide Cohort Study, JAMA Intern Med . 2022 Aug 1;182(8):840-848.

7)Hongliang Feng, Lulu Yang, Yannis Yan Liang, Sizhi Ai, Yaping Liu, Yue Liu, Xinyi Jin, Binbin Lei, Jing Wang, Nana Zheng, Xinru Chen, Joey W. Y. Chan, Raymond Kim Wai Sum, Ngan Yin Chan, Xiao Tan, Christian Benedict, Yun Kwok Wing, and Jihui Zhang: Associations of timing of physical activity with all-cause and cause-specific mortality in a prospective cohort study, Nat Commun. 2023; 14: 930.

コメント